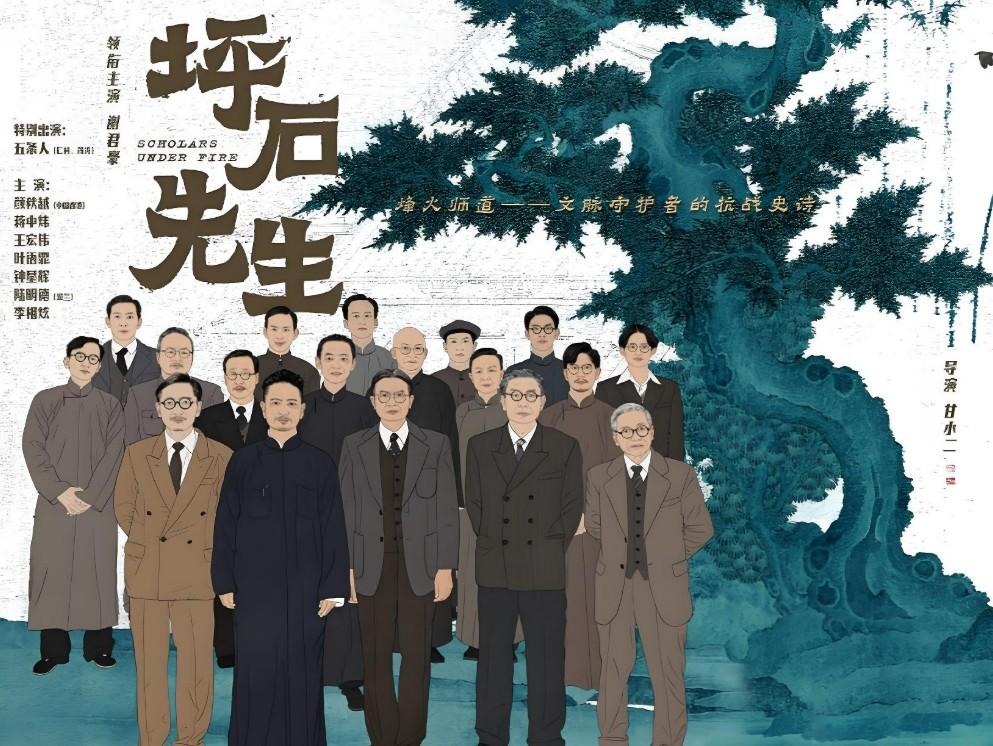

近日,展现抗日战争时期教育工作者坚守育人初心、赓续文化血脉的电影《坪石先生》在全国热映,为观众铺陈出一幅“炮火中弦歌不辍,硝烟里文脉相传”的壮阔画卷。广州中山大学科技园有限公司党小组联合部门工会、团支部组织全体员工观看该片,共同回溯那段艰苦卓绝却又充满力量的历史,在光影中感悟先辈精神,凝聚前行力量。

《坪石先生》聚焦抗日战争时期的特殊历史节点,讲述了国立中山大学师生在粤北坪石地区坚持办学的感人历程。面对日军侵扰、物资匮乏的严峻困境,以黄际遇、卫梓松、邹仪新等为代表的教育家,带领学子在简陋的校舍里开课授业,以“一个书生可抵十万大军”的信条,用黑板作“战场”、以笔墨为“武器”,在动荡的土地上播撒知识的火种。影片中,先生们在松油火把跳动的光焰下执鞭授课的身影、学子们于昏黄光影里凝神苦学的模样,无不彰显着“教育救国”的坚定信念——他们不仅守护着文脉的延续,更在青年心中种下了爱国与担当的种子。

抗战胜利80年来,从烽火中的弦歌不辍到和平年代的砥砺奋进,“中大精神”始终是跨越时空的精神坐标。此次观影活动,让员工们在重温历史中更深刻地理解:先辈们以教育守护民族根基的担当,与今日中山大学科技园服务国家创新、助力区域发展的使命一脉相承。

展望未来,中山大学科技园将深入贯彻落实习近平总书记致中山大学建校100周年重要贺信精神,聚焦国家重大战略和粤港澳大湾区发展需要,牢牢把握国家级科技创新平台的战略定位,在科技成果转化、创新创业人才培养、科技创业孵化领域续写新篇。

观影心得

唐岚:今年是反法西斯胜利80周年,今天公司组织大家观看了电影《坪石先生》,电影讲述的是中山大学在抗战中迁往坪石后的第五年,也就是1944-1945间,因为日寇侵犯粤北,可能要再次搬迁的故事。这部不一样的抗战电影,让我对母校的历史有了更深刻全面的认识。胜利来之不易,吾辈当自强不息!

肖力:《坪石先生》是一部关于信念、传承与希望的颂歌。当面临“是否留在坪石”的抉择时,先生们把机会留给了一箱箱书籍和设备,这是知识分子对文化传承的执着,让我们感受到在绝境中,教育的力量如何成为民族精神的脊梁。一个炮弹可以摧毁校舍,但摧不毁一个民族对知识的渴望;可以夺走生命,但夺不走文明传承的火种。以书为盾,向光而行,让这份跨越时空的渴望,成为我们脚下最坚实的路。

孔文豪:火把照亮课堂,黄际遇教授给学生们讲骈文;撤离的前一刻,叶述武教授还在推算宇宙第一飞行速度,为的是要“上天入地”;杜定友馆长被绑着抬上撤离的火车,只因一心转移更多图书……《坪石先生》用一个个细节诠释了先生们用生命守护文脉,“知识救国”的大道。和平年代来之不易,昔日炮火中的坚守与牺牲,跨越时空,让我们感受到传承的力量。

魏敏:《坪石先生》再现了抗战烽火中教育先贤的铮铮风骨,令人动容。他们于岭南坪石荒僻之地赓续文明火种,其坚守学术、为国育才的赤子情怀,正是中大精神血脉的璀璨底色。我深感于这份跨越时空的使命召唤,当以先生之风为镜,恪守财经纪律,精进专业,让奋进薪火永传。

何志强:烽火中的课堂感人至深,老师们贫不移志,以学问报国,生动诠释了教育是民族存续的根本,节目再现了先贤在至暗时刻的伟大家国情怀,深受震撼与教育。

欧阳琼琳:电影里印象最深的一句话是“随校播迁,辗转不悔”。这是一句极富年代感与精神力量的话,字里行间凝结着一段中大人与时代、与集体共同跋涉的记忆,也传递着中大人面对变迁时的坚韧与赤诚。

闫炳玉:通过观看电影,我对中山大学抗战时期的历史有了更多的了解。坪石办学时期上下同心、共克时艰的精神,值得我们继承与发扬,无论面对何种局面,我们都应当坚持坚守,不忘初心,奋力前行。

熊瑶:在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的特殊时刻,一部《坪石先生》以独特的视角,讲述了中山大学西迁粤北坪石的悲壮历程。没有炮火连天的战场叙事情节,有的只是一幅“知识救国”的壮丽画卷。在最黑暗的时刻,总有一些人坚守着心中的信念,用知识的火种照亮民族前行的道路,这份精神,将永远激励着我们在追求知识的道路上奋勇前行。

秦杰:《坪石先生》让我们得以穿越历史烟云,重温国立中山大学在抗战烽火中那段可歌可泣的教育抗战史。它的深刻之处在于,它没有将知识分子塑造成单维度的圣人,而是通过多元群像展现人性的复杂光辉。救国的方式有很多种,知识分子不擅长上阵杀敌,选择知识救国是更好的选择,更能发挥自身的长处。这让我深受启发并不断思考,如何更好的发挥自身优势,做好成果转化工作。

唐羽:观看《坪石先生》深受震撼。影片展现了抗战时期中山大学在坪石办学的艰难历程,老一辈教育家在国难当头仍坚持教育救国,在简陋条件下培养人才、传承文明,体现了崇高的使命担当和家国情怀。坪石办学时期自强不息、不畏困难、勇于创新的精神,正是当代所需要的宝贵品质。

李媚:《坪石先生》生动展现了中山大学师生在艰苦岁月中坚守学术、传承文化的精神。影片中,先生们在战火纷飞中坚持教学,学生们在困境中努力求知,这种对知识的执着和对未来的希望深深打动了我。我深受鼓舞,将在工作中传承这种精神,以先辈为榜样,立足岗位,以实际行动践行新时代科技工作服务者的使命担当。

许德强:“读书人有读书人的责任”、“无用之用,当为大用”、“文脉传承亦如人类之繁衍”这些金句仍然在我脑海里不断重复,《坪石先生》电影所表达出的哲学和思辨触碰到我心灵的深处,让我深省如何在当下时代实现自我的价值。

罗珺:我对“惟愿礼堂春永,报国日长!”的台词印象深刻,影片《坪石先生》中一幕幕战火中师生的坚守深深触动着我,他们以知识为武器,守护文脉,诠释教育救国的信念,让我们对先辈的精神肃然起敬。

许特克:影片提及为国捐躯是一种爱国,文脉传承也是一种爱国。一边是血溅沙场的决绝,一边是"赓续文脉"的坚守。后者常被硝烟遮蔽,却承载着更为幽微而坚韧的力量。若没有这种柔性的力量,胜利了也只剩下空洞的废墟。

李甜:观影《坪石先生》,深感“薪火相传”的重量。在最艰难的烽火岁月,他们用一种温柔的坚定,守护着知识和学生。外界兵荒马乱,他们却在方寸之间维持着内心的秩序与沉静。这种于困境中坚守信念的定力,穿越时空,依然给人一种无比踏实和安心的力量。

陈湘鹏:《坪石先生》从黄际遇先生的视角带着我走进了抗战时期的中大,看到了国立中山大学的师生们在风雨飘摇的时代刻苦学习,在战争中延续岭南文脉,看到了一代青年无畏艰难,投身戎马保家卫国,他们的精神跨越时间和山海,延续了下来,在如今的中大,我们走在前辈的来时路,更应该向他们看齐,无论什么情况,都要坚持本心!

柳嘉欣:观看电影《坪石先生》,深感于中山大学先贤在烽火中赓续文脉之壮举。影片中师生守护典籍、坚持授课之场景,正是“一个书生可抵十万大军”之信念写照。这样的坚守与担当,激励我们在工作岗位上传承薪火,守护这份跨越时空的中大精神。

黎桂贤:观《坪石先生》让我看到抗战中文人以知识救国的坚守。先生护书育人,学生求知奋进,彰显文脉传承力量,令人动容。

杨运平:烽火中的师者,以知识为火种,照亮民族前路,文人风骨与家国情怀令人动容,致敬!

钟燕:电影《坪石先生》展现了抗战时期中山大学师生在粤北坪石坚持办学的历程,通过黄际遇、杜定友等教授的坚守,凸显了“知识救国”的理念。他们以书为盾、以笔为矛,在战火中守护文化火种,传递了“文脉不绝,中国不亡”的信念。这种精神跨越时空,成为当代文化自信的根基。

林泽锋:《坪石先生》以抗战烽火中中山大学师生坚守粤北坪石、传承文脉的真实故事,诠释了“知识救国”的磅礴力量。影片透过黄际遇等文人“以笔为矛”的铮铮风骨,展现文化存续之于民族存亡的意义,一句“一个书生可抵十万大军”的箴言,道尽教育者于绝境中托举希望的精神伟力,令人热泪盈眶。

曾子进:《坪石先生》所映照的,非独一人一事,乃是一代知识精英于家国危难之际,以文化星火抵御现实铁幕的壮阔史诗。其风骨与坚守,如暗夜炬火,刺破历史尘埃,引人深思。

李杰峰:影片聚焦抗战时期,通过中山大学在坪石镇办学的历史叙事,生动展现一代学人在战火中坚守教育火种的刚毅脊梁,知识分子的担当与风骨令人动容,其精神令人敬佩。

简兆聪:“一寸山河一寸血,十万青年十万军”,观看《坪石先生》,我深刻意识到,作为生于和平年代的青年,更要坚定理想信念,牢固树立“四个自信”,忠于祖国,不负时代,用一腔热血、一份情怀、一身担当在工作岗位上发扬中大精神,报效祖国。

谭业亨:国立中山大学等校迁至坪石,师生于战火中坚守教育火种。影片以真实历史为基底,通过人物坚守与困境抗争,展现知识救国的信念,将历史厚重与艺术感染力交融,令我深刻体悟文脉传承的艰辛与伟大。

盛志强:《坪石先生》中“如果不能仰望星空,何不在纸上打好基础”这句台词,如重锤叩击我心。它道出了在烽火连天的困厄中,先贤们以纸笔为锄、以书桌为田,为文明存续夯基的决绝。唯有将这份严谨与坚守注入日常,方能在平凡的岗位上,传承先生们于方寸间开辟星河的伟岸精神。